Hintergrundfarbe:

Reliefs und Wandbilder - Teil 1

Reliefs und Bauschmuck am Altmarkt in Dresden

Jeder Stein der neuen Stadt trägt unsichtbar die Lettern: Frieden

Inschrift über einem Portal der Innenstadt

Altmarkt, Westseite

Altmarkt, Ostseite

"Mit der Grundsteinlegung an der Westseite des Altmarkts begann 1953 der planmäßige Neuaufbau des Stadtzentrums. So entstanden die Neubauten am Altmarkt und der Ernst-Thälmann-Straße (heute Wilsdruffer Straße) als neuer politischer und geistig-kultureller Mittelpunkt der Halbmillionenstadt..." (1)

"Eine Vielzahl schmückend künstlerischer Details in Form von Skulpturen im Stil des Sozialistischen Realismus, verspielter Mosaiken, schmiedeeiserner Gitter, kupferner Dachreiter uvm. sollte den festlich- gehobenen Charakter des ältesten- und Hauptplatzes der Stadt unterstreichen sowie (kunst-) handwerkliche Traditionen - nicht elitär sondern volkstümlich - neubeleben." (2)

"Eine Vielzahl schmückend künstlerischer Details in Form von Skulpturen im Stil des Sozialistischen Realismus, verspielter Mosaiken, schmiedeeiserner Gitter, kupferner Dachreiter uvm. sollte den festlich- gehobenen Charakter des ältesten- und Hauptplatzes der Stadt unterstreichen sowie (kunst-) handwerkliche Traditionen - nicht elitär sondern volkstümlich - neubeleben." (2)

Arkaden an der Westseite

Haus Altmarkt, Ostseite

Die ersten in Dresden 1952 fertiggestellten Wohnneubauten hatten Kritik ob ihrer Schmucklosigkeit erregt, so "... war die besondere Ausschmückung des neuen Altmarktes auch ein Zugeständnis an die langen künstlerischen Traditionen der Kunststadt Dresden. Während in vielen Wiederaufbaustädten von Dessau bis Neubrandenburg die neuen Marktplatzfassaden eher Bescheidenheit ausstrahlten, legten die Planer für Dresden einen eindeutig höheren Maßstab und einen enthusiastischen Ehrgeiz für dieses Prestigeobjekt der jungen DDR an den Tag." (2)

Die Reliefs unter den Arkaden stammen von Wittig und Piroch, dargestellt werden Bilder aus dem Alltag: darunter zwei verschiedene Ernteszenen, zwei junge Männer, die auf ihre sich schön machenden Liebsten warten, eine Badende, eine junge Mutter mit Kind ...

Etwas versteckt (und deshalb von vielen Passanten übersehen) findet sich die reizvolle Szene, wie ein verliebter Sänftenträger seiner holden Angebeteten einen Liebesbrief zusteckt ...

Die Ostseite des Altmarkts ist prachtvoll gestaltet: Das mit vier Säulen versehene monumentale Eingangsportal des Hauses Altmarkt wird von zwei Figurengruppen bekrönt, die Säulenkapitelle sind mit Vogelmotiven geschmückt. Über zwei weiteren Eingängen des Gebäudes befinden sich von Lachnit geschaffene Kindermotive. Dekorative Reliefs schmücken Fassade und Erker.

Reliefs und Fassadendetails in der Weißen Gasse ...

In dem angrenzenden Wohnviertel der Weißen Gasse sowie in der als Magistrale gebauten Ernst-Thälmann-Straße (heute Wilsdruffer Straße) setzen sich die obigen Motive der Sandsteinreliefs teilweise fort, auch hier sind am Erker volkstümliche Motive, die eine Geschichte erzählen, zu entdecken.

... und Reliefs und Fassadendetails in der Wilsdruffer Straße

Die Reliefs an den Erkern der Wilsdruffer Straße nehmen die Motive spielender Kinder auf, es werden Szenen von dem Volksfest Dresdner Vogelwiese und anderes mehr dargestellt.

Auch die Seitenwangen der drei Erker sind mit Sandsteinreliefs versehen:

Die Türstürze der Hauseingänge sind dekorativ in Sandstein gestaltet:

... und neben der elegant exotisch anmutenden Gestaltung des Tympanons eines Durchgangs werden drei weitere Portale bzw. Eingänge mit einer Art Wappen versehen, die irgendwie auch an barocke Traditionen erinnern ...

"Dresden - das hatte Klang und war eine besondere Verpflichtung. Bauen im neuen Zentrum der schönen Stadt hatte auch eine gesamtdeutsche Verantwortung. Neben dem politisch aufgeladen Monumentalen, Triumphierenden sollte die Architektur bewußt nicht an die Moderne während der 1920 und 1930er Jahre anknüpfen, sondern an die humanistischen deutschen Traditionen einer vormodernen Architektur und an die Leistungen eines lokal bezogenen, traditionell starken Dresdner Kunsthandwerks." (2)

(1) Architekturführer DDR, Bezirk Dresden, VEB Verlag für Bauwesen, 1. Aufl. 1978

(2) http://www.das-neue-dresden.de/altmarkt-1953-58.html (Lesetipp!)

(2) http://www.das-neue-dresden.de/altmarkt-1953-58.html (Lesetipp!)

Wilsdruffer Straße / Altmarkt Westseite

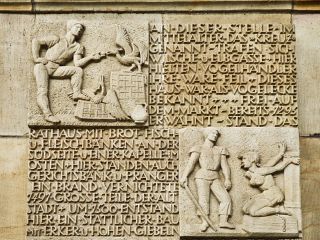

Der als Warenhaus Centrum 1955/56 errichtete Kopfbau beherbergt heute (wieder) ein Einkaufszentrum, die Altmarktgalerie. Das Gebäude wird von einem großen Segmentbogen mit Löwenwappen abgeschlossen. Die Löwen halten eine Tafel mit den Jahreszahlen 1206 - Ersterwähnung Dresdens, 13.2.1945 - Zerstörung der Stadt und 1956 - Wiederaufbau. Das Löwenwappen stammt von Lachnit, die Erkerreliefs von Löhner und Schönherr, eine Sandsteintafel zur Wilsdruffer Straße zu gibt Aufschluss über die bewegte Geschichte der Gebäude an dieser Stelle:

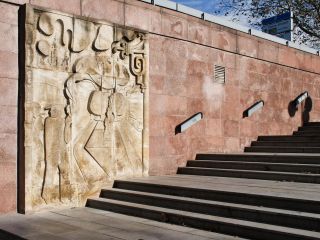

Relief am Studentenwohnheim Güntzstraße

In 11 Relieffeldern (jeweils 2,40 m x 0,80 m groß), getrennt durch Kapitelle mit ornamentalen Blatt- und Rankenmotiven, werden Episoden aus der Geschichte Dresden dargestellt. Der Bogen spannt sich von den Anfängen im Mittelalter, über Revolution, friedlichem Schaffen, Krieg und Zerstörung bis zum sozialistischen Wiederaufbau. Das Sandsteinrelief wurde 1956 von Reinhold Langner geschaffen. Wie die 11. Tafel informiert, ist es die letzte Arbeit des 1957 verstorbenen Künstlers. Die Ausführung bzw. Fertigstellung danach übernahm Werner Hempel.

Die Tafeln stellen folgende Szenen dar: 1) Die Frühzeit - Besiedlung und Gefahren, 2) Das Mittelalter - der Bau der Elbbrücke, 3) Das geistige Leben - die Kreuzschule, 4) Der Bauernkrieg, 5) Das Zeitalter des Absolutismus - der Dresdner Zwinger, 6) Die bürgerliche Zeit - der Bau der Frauenkirche, 7) Die Industrialisierung - die Eisenbahn, 8) Dresdner Maiaufstand 1849 - Barrikadenkampf, 9) Die revolutionäre Arbeiterklasse, 10) Die Zerstörung am 13. Februar 1945, 11) Wiederaufbau und Neuanfang

Drei Reliefs zur Physik

Über die drei Betonreliefs am Wohnheim in der Fritz-Löffler-Straße 12 kann man auf der davor befindlichen Tafel Folgendes lesen: "... Die drei Werke sind künstlerischer Ausdruck für drei Wissenschaftsbereiche der Physik. ... Eingang links: Bauphysik, Eingang Mitte: Kernphysik, Eingang rechts: Astrophysik." "... Die 1970 von der Technischen Universität in Auftrag gegeben Reliefs schuf Siegfried Schade unter Mitwirkung von dessen Frau Elfriede Schade."

Wohnheim Fritz-Löffler-Straße 18

Das Wohnheim für Studenten der Technischen Universität wurde von 1953-1955 errichtet, den Haupteingang und die Erker schmücken verschiedene Reliefs Dresdner Bildhauer.

Direkt im Haupteingang steht das Reliefbild "Kunstdiskussion" von Friedrich Press (1904-1990) für die Schwierigkeiten des Dresdner Wiederaufbaus nach dem Krieg. Die teilweise heftig geführte Diskussion über Rekonstruktion, Neu- oder Wiederaufbau hält - in veränderter Form - bis heute an.

Die außen am Risalit des Haupteingangs angebrachten Reliefbilder stellen die vier Elemente dar. Sie wurden von Wolfgang Hempel (1904-1980) gestaltet.

Reliefs an den Erkern

An den Erkern des Gebäudes finden wir Szenen aus dem Alltagsleben wie Tanz, Freizeit, Kunst, Bauarbeiten und Wissenschaft.

Von Süden nach Norden sind dies: Volkskunst (Reinhold Langner), Mußestunden nach der Arbeit (hier nicht abgebildet, Otto Rost), Wissenschaftler und Künstler (Max Lachnit), Leben auf dem Bau (Rudolf Wittig), Studenten im wissenschaftlichen Leben (Herbert Naumann).

Details an den 5 Erkern des Wohnheims

Reliefs am Merkel-Bau der TU Dresden

Die Gebäude der Technischen Universität Dresden sind nach verdienstvollen Wissenschaftlern benannt. An dem in den 1950er Jahren errichteten Merkel-Bau der Fakultät für Maschinenwesen zeigen zwei Sandsteinreliefs (von Max Lachnit) junge Leute und technische Motive.

Bronzereliefs an den Türen des Kulturpalastes in Dresden

Kulturpalast

Der Kulturpalast Dresden wurde vom Architekten Wolfgang Hänsch (1929-2013) entworfen und 1969 feierlich eröffnet. Bei den 5 Eingängen an der Altmarktseite wird mit den Bronzereliefs der Türflügel der Bezug zur Dresdner Geschichte hergestellt. Die Bronzetüren stammen von Gerd Jaeger (1927-2019), die Relieffelder sind dabei nicht linear chronologisch sondern auf den Türen von außen nach innen und wechselnd von oben bzw. von unten angeordnet, die mittlere Tür stellt mithin die Neuzeit (nach 1945) und in den oberen Feldern die Verheißungen der Zukunft dar. Auf jeder Tür sind acht Felder mit Ereignissen zur Geschichte und jeweils zwei Ansichten der Stadt bzw. ihrer Bauwerke dargestellt.

Tür links außen (1): Das MittelalterDie (geschriebene) Geschichte Dresdens beginnt mit der Ersterwähnung 1206, hier mit der Darstellung der Fischer im Feld der 1. Tür links, ganz links unten und setzt sich dann aufsteigend fort. Die beiden Ansichten stellen die Elbbrücke (1275 erwähnt) und die mittelalterlichen Stadt dar.

Mittelalter

4 - Dreißigjähriger Krieg, 1632/33 die Pest in der Stadt, 1650 Aufnahme böhmischer Exulanten

3 - 1474, 1542 Aufbau der Stadt, Stadttore, Dresdner Münze, Befestigungsanlagen

2 - Anfang des 15. Jh. Erlangung der niederen Gerichtsbarkeit (ab 1484 Hohe Gerichtsbarkeit), Hussittenkriege

1 - 1206 erste urkundliche Erwähnung, 1308 Ratssitzung (erste Bürgermeister- und Schöffenwahl 1291)

Tür rechts außen (2): Das Barockzeitalter3 - 1474, 1542 Aufbau der Stadt, Stadttore, Dresdner Münze, Befestigungsanlagen

2 - Anfang des 15. Jh. Erlangung der niederen Gerichtsbarkeit (ab 1484 Hohe Gerichtsbarkeit), Hussittenkriege

1 - 1206 erste urkundliche Erwähnung, 1308 Ratssitzung (erste Bürgermeister- und Schöffenwahl 1291)

Die Ansichten stellen den Dresdner Zwinger und die Stadt von der Elbe (Brühlsche Terasse, Frauenkirche) dar. Diesmal ist die Reihenfolge jedoch von oben nach unten zu lesen:

Barockzeit

1 - Kreuzchor und Hofkapelle

2 - Höfische Feste und Lustbarkeiten

3 - Baumeister und Bildhauer des Barock

4 - Das Leben nach dem siebenjährigen Krieg (Dresden war teilzerstört: 1760 ließ Friedrich II. von Preußen die Stadt beschießen), 1794 Aufstand der Handwerkergesellen

Zweite Tür von links (3): Von den Befreiungskriegen bis zum Rosenkavalier2 - Höfische Feste und Lustbarkeiten

3 - Baumeister und Bildhauer des Barock

4 - Das Leben nach dem siebenjährigen Krieg (Dresden war teilzerstört: 1760 ließ Friedrich II. von Preußen die Stadt beschießen), 1794 Aufstand der Handwerkergesellen

Dargestellt werden die Gemäldegalerie und das 1. Opernhaus von Gottfried Semper, wieder ist von oben nach unten zu lesen:

Das 19. Jahrhundert

1 - Theodor Körner verabschiedet sich von seiner Familie (1813), literarischer Zirkel der Romantik

2 - Bürgertum, Manufaktur und Fabrikarbeiter

3 - Dresdner Maiaufstand und Niederschlagung 1848/49

4 - Arbeiterbildungsverein und die Überreichung der silbernen Rose (Szene aus der in Dresden uraufgeführten Oper "Der Rosenkavalier" von Richard Strauß, 1911)

Zweite Tür von rechts (4): Die 1. Hälfte des 20. Jahrhunderts2 - Bürgertum, Manufaktur und Fabrikarbeiter

3 - Dresdner Maiaufstand und Niederschlagung 1848/49

4 - Arbeiterbildungsverein und die Überreichung der silbernen Rose (Szene aus der in Dresden uraufgeführten Oper "Der Rosenkavalier" von Richard Strauß, 1911)

Ebenfalls von oben nach unten sind zu erkennen:

Die Zeit bis 19451 - Künstler in Dresden (Ausdruckstanz, Maler und Bildhauer, Dresdner Sezession)

2 - Kapp-Putsch 1920 und Niederschlagung

3 - Antifaschistischer Widerstand

4 - Beweinung des zerstörten Dresden und Neubeginn 1945

Beide Ansichten stellen die zerstörten Stadt dar.

Mittlere Tür (5): Neuanfang und Zukunftsverheißung

Bei der zentralen Tür finden wir die Darstellung des neuen Dresden, hier ist die Leserichtung von unten nach oben:

Neuanfang und Zukunft

4 - Die lichte Zukunft: Bauen, Forschen, Frieden und Liebe!

3 - Jugendfestspiele und Völkerfreundschaft

2 - Vereinigung von KPD und SPD (1946) und Gründung der DDR (1949)

1 - Befreiung vom Faschismus 1945, Aufräumarbeiten und Neuanfang

Nach 50 Jahren ist der Kulturpalast Dresden einem gründlichen Umbau unterzogen worden: Ein neuer Konzertsaal steht jetzt zur Verfügung, die Stadtbibliothek ist eingezogen und das Kabarett "Herkuleskeule" freut sich über die neue Spielstätte. Die Bronzetüren strahlen ebenfalls wie neu und auch das Wandbild "Der Weg der roten Fahne" an der Westfassade wurde restauriert. (Mehr informationen zum Wandbild ->hier)

Quelle und Literaturempfehlung:

Daniel Jacob: Skulpturenführer Dresden, Von Aphrodite bis Zwillingsbrunnen, 2010, Verlag Daniel Jacob, ISBN 978-3-942098-05-2

Hier können Sie noch viele weitere Informationen finden!

Daniel Jacob: Skulpturenführer Dresden, Von Aphrodite bis Zwillingsbrunnen, 2010, Verlag Daniel Jacob, ISBN 978-3-942098-05-2

Hier können Sie noch viele weitere Informationen finden!

Vier Sandsteinreliefs zur Geschichte der "Neustadt"

Die vier Reliefs zur Geschichte des Stadtteils Dresden-Neustadt wurden von Dietrich Nitzsche ("Alten-Dresden um 1640"), Vinzenz Wanitschke ("Dresden um 1700"), Egmar Ponndorf ("Dresden, 18. Jh.") und Peter Makolies ("Neustädter Markt und Hauptstraße vor 1945") geschaffen und 1979 am Eingang des Fußgängertunnels (*) zum Neustädter Markt angebracht. Achtung: Dresden-Neustadt wurde ursprünglich als Alten-Dresden bezeichnet und ist deshalb nicht mit der Altstadt Dresdens zu verwechseln! Sehr schön kann man an den Reliefs auch die ehemaligen Befestigungsanlagen erkennen, die Altstadt von Dresden gehörte zu den ersten Städten in Deutschland, die im 16. Jh. vollständig mit einer damals modernen Bastionärsbefestigung versehen wurden.

(*) Bedauerlicherweise haben sich die Städtväter entschieden den Fußgängertunnel zuzuschütten, vielleicht bleiben ja die Reliefs erhalten...

wird fortgesetzt...

zu Figuren in Blüherpark und Bürgerwiese