Hintergrundfarbe:

Skulpturen im Großen Garten in Dresden

Die Zeit raubt die Schönheit?

Den Mittelpunkt des Großen Gartens bildet das von Johann Georg Starcke erbaute frühbarocke Palais, dessen Fassaden reich mit Skulpturen und Ornamenten geschmückt sind. Breite Alleen (und Sichtachsen) führen von allen vier Seiten durch den Park auf das Palais.

Im Großen Garten

In der Achse zum Stadtzentrum befindet sich vor dem Palais die Figurengruppe "Boreas entführt Oreithya", besser bekannt unter dem eingängigeren Namen "Die Zeit raubt die Schönheit". Die Marmorgruppe wurde 1722 von dem italienischen Bildhauer Pietro Balestra geschaffen und befindet sich etwa seit 1728/29 im Großen Garten. Sie gehört zu den in der Barockzeit so beliebten Raptus- (Raub- oder Entführungs-) Gruppen, die sich in etlichen Schlossparkanlagen und Museen finden. Erwähnt sei hier als Beispiel nur das Entführungsrondell in Potsdam Sanssouci und Berninis "Raub der Proserpina" in der Villa Borghese in Rom. Die Dresdner Raptusgruppe ist im Laufe der Zeit leider stark beschädigt worden, doch nach einer gründlichen Sanierung kann man sie wieder mit Freude betrachten, auch wenn der Oreithya noch Hand und Fuß - die rechten - fehlen. Insofern hat die populäre Deutung "Die Zeit raubt die Schönheit" mit der Zeit als geflügelten alten bärtigen Räuber, die die schöne junge Frau fest im Griff hat, durchaus ihre vielsinnige Berechtigung.

... Boreas entführt Oreithya.

Boreas entführt Oreithya

| Im antiken Athen wurde Boreas, der Gott des Nordwindes, besonders verehrt, hatte er doch in den Perserkriegen starke Stürme aus dem Norden geschickt, in denen hunderte von per- sischen Schiffen untergegangen sein sollen. Eines Tages verliebte sich Boreas in die schöne Königstochter Oreithya und bat um ihre Hand. Er wurde abgewiesen. Da besann er sich seiner Kraft, entführte die sich sträu- bende Prinzessin in seine thrakische Heimat und machte sie dort zu seiner Frau. Sie gebar ihm vier Kinder. Wenn Sie also schon einmal denBegriff "Windsbraut" gehört haben sollten, hier in Dresden können Sie eine betrachten... | ||

Für die Darstellung wird das Javascript "Slideshow"

von Andreas Berger ( |

||

Kentauren

Kentauren

Pferde+Menschen+Pferdemenschen

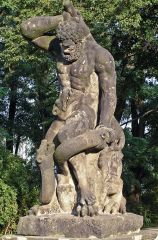

An der Hauptallee des Großen Gartens flankieren zwei Skulpturengruppen den Weg, die das Thema der Entführung ebenfalls dramatisch veranschaulichen und in ihrer Bewegtheit mit zu den eindruckvollsten Werken in Dresden gehören. Es handelt sich dabei um zwei Kentauren, jene mythologischen Wesen halb Pferd halb Mensch, die in ihrer ungezügelten Wildheit in Konflikt mit Menschen und Göttern geraten. Beide Kentaurengruppen stammen von dem venezianischen Bildhauer Antonio Corradini (1668-1752).

Nessos und Deianeira

Deianeira soll einigen sagenhaften Quellen nach die Tochter des Oineus gewesen sein, anderen Quellen nach war sie eine Schwester des Meleagros - wie dem auch sei, sie war in Kalydon und weit darüber hinaus berühmt für ihre Schönheit. Nur der Stärkste und Geschickteste sollte sie bekommen. Viele Freier kamen deshalb nach Kalydon, um sich im Zweikampf zu messen. Sieger wurde Herakles, der so die schöne Deianera zur Frau gewann. (Sie war seine zweite Frau, nachdem die Erste auf tragische Weise ums Leben gekommen war - doch das ist eine andere Geschichte.)

Auf dem Heimweg musste das Paar einen Hochwasser führenden reißenden Fluss überqueren - da bot sich ihnen der Kentaur Nessos an, Deianeira trocken herüberzubringen. Doch kaum hatte er die junge schöne Frau ergriffen, da galoppierte er davon, alles niedertretend, was sich in seinem Weg befand. Diesen Moment der Entführung hat Antonio Corradini mit seiner Marmorskulptur grandios festgehalten.

Auf dem Heimweg musste das Paar einen Hochwasser führenden reißenden Fluss überqueren - da bot sich ihnen der Kentaur Nessos an, Deianeira trocken herüberzubringen. Doch kaum hatte er die junge schöne Frau ergriffen, da galoppierte er davon, alles niedertretend, was sich in seinem Weg befand. Diesen Moment der Entführung hat Antonio Corradini mit seiner Marmorskulptur grandios festgehalten.

Wie die Geschichte weiterging: Herakles schickte dem Kentaur einen tödlichen Pfeil hinterher. Doch der sterbende Kentaur überredete Deianeira noch, etwas von seinem von Liebe zu ihr erfüllten Blut aufzufangen und gut aufzubewahren, da es ihr die Treue des Herakles ewig sichern werde, wenn Herakles ein damit getränktes Hemd trüge. Ein tödlicher Rat! Das Blut war extrem giftig! Herakles ging später durch dieses sprichwörtliche "Nessoshemd" auf entsetzliche Weise zugrunde: Angetan mit dem Hemd, verbanden sich Gift und Hemd untrennbar mit seinem Körper. Beim Versuch, es wieder abzulegen, riss er sich das Fleisch vom Körper. Herakles litt unerträgliche Schmerzen und um seinen Qualen ein Ende zu setzen, verbrannte er sich schließlich selbst auf einem Scheiterhaufen. Deianeira tötete sich danach ebenfalls.

Eine weitere Skulpturengruppe "Nessos und Deianeira" befindet sich im Tuileriengarten in Paris (Jardin des Tuileries). Hier können Sie ->vergleichen.

Eurytion und Hippodameia - Der Kampf zwischen Lapithen und Kentauren

Peirithoos, König der Lapithen, feierte Hochzeit mit Hippodameia und hatte viele Gäste in seinen Palast geladen, darunter die mit ihm verwandten Kentauren (Zentauren), aber auch den berühmten Helden Theseus.

"... Lange rauschte das Fest in ungestörter Fröhlichkeit. Da begann vom vielen Genusse des Weines das Herz des Wildesten unter den Zentauren, Eurytion, zu rasen; und der Anblick der schönen Jungfrau Hippodameia verführte ihn zu dem tollen Gedanken, dem Bräutigam seine Braut zu rauben." (1)

Und das fröhliche Fest wandelte sich durch betrunkenen Übermut in Gewalt und Tod:

(1) Gustav Schwab, Sagen des klassischen Altertums

Textquelle: http://www.textlog.de/41045.html

Die Taten des Herkules (Herakles)

Herakles

Herakles musste im Dienst des Königs Eurystheus 12 Aufgaben bewältigen, die eigentlich als unlösbar galten, darunter z. B. die sprichwörtlich gewordene Ausmistung der Augiasställe. Ursprünglich sollten 12 Herkulesstatuen den Großen Garten in Dresden zieren, vier Statuen sind heute noch vorhanden. Die Skulpturen stammen etwa aus der Zeit um 1690 vom Hofbildhauer Balthasar Permoser (1651-1732) bzw. aus seiner Werkstatt.

Herakles und Busiris

Eine der Aufgaben, die Eurystheus Herakles auftrug, bestand darin, die goldenen Äpfel aus den Gärten der Hesperiden zu holen. Gustav Schwab erzählt:

Als Herakles "erkundet hatte, in welcher Weltgegend er die goldenen Äpfel der Hesperiden antreffen werde, ... durchzog er weiter Libyen und Ägypten. Über das letztere Land herrschte Busiris, der Sohn des Poseidon und der Lysianassa. Ihm war bei einer neunjährigen Teurung durch einen Wahrsager aus Zypern das grausame Orakel geworden, daß die Unfruchtbarkeit aufhören sollte, wenn dem Zeus jährlich ein fremder Mann geschlachtet würde. Zum Danke machte Busiris den Anfang mit dem Wahrsager selbst; allmählich fand der Barbar ein Gefallen an dieser Gewohnheit und schlachtete alle Fremdlinge, welche nach Ägypten kamen. So wurde denn auch Herakles ergriffen und zu den Altären des Zeus geschleppt. Er aber riss die Bande, die ihn fesselten, entzwei und erschlug den Busiris mitsamt seinem Sohn und dem priesterlichen Herold."

(Gustav Schwab, Sagen des klassischen Altertums, Textquelle: http://www.textlog.de/41019.html)

(Gustav Schwab, Sagen des klassischen Altertums, Textquelle: http://www.textlog.de/41019.html)

Herakles bezwingt den Hund Kerberos

Bei der 12. und letzten Aufgabe sollte Herakles in die Unterwelt hinabsteigen und dem Eurystheus den Höllenhund Kerberus, der das Tor zur Unterwelt bewacht, heraufholen. Auch diese Aufgabe löste Herakles und konnte damit seinen Dienst bei König Eurysteus beenden. Bloß gut, dass er vorher den Hund wieder zurückbrachte ...

Herakles im Kampf gegen die Lernäische Schlange

Herakles musste auch ein neunköpfiges Ungeheuer erlegen, welches die Gegend in Lerna verwüstete. Gustav Schwab erzählt es so:Ruhender Herakles

Auch ein Held braucht mal eine Ruhepause. Herakles lehnt an einem Baumstumpf, sich das Fell des Nemeischen Löwen (das Fell hatte er dem Löwen nach dem Kampf abgenommen) über den Rücken ziehend, die Keule (immer dabei!) in der linken Hand. Diese "Herkuleskeule", mit der er überall draufhaute, was ihm so an Widerwärtigkeiten in den Weg kam, steht übrigens auch als Name und Programm für ein bekanntes Dresdner Kabarett ...

Antike Liebespaare auf Torpfeilern

Toranlage

Das östliche Ende der Hauptallee des Großen Garten in Dresden wird durch ein monumentales Tor abgeschlossen. Die hohen Torpfeilern tragen die zwei antiken Liebespaare Meleager und Atalante sowie Venus und Adonis. Die Figuren schuf Christian Kirchner um 1719. Ursprünglich soll eine entsprechende Toranlage auch am westlichen Ende der Hauptallee existiert haben.

Meleager und Atalante

Das Publikum der Barockzeit schien offenbar Gefallen an Jagdgeschichten gehabt zu haben, wie sonst lässt es sich erklären, das Meleager und Atalante im Dresdner Raum mehrfach zu finden sind (Großsedlitz, Moritzburg)? Dabei verbirgt sich hinter der Geschichte um die Jagd auf den kalydonischen Eber, an deren Ende Meleager den Kopf des Ebers als Trophäe der schönen Atalante reichte und damit den Unmut der anderen Jäger erregte, wiederum ein entsetzliches Familiendrama.

Wenn Sie starke Nerven haben, können Sie die vollständige Geschichte hier lesen:Venus und Adonis

Adonis war als Mann so schön und unwiderstehlich, dass sich sogar die für Liebe und Schönheit zuständige Göttin Aphrodite (Venus) unsterblich in ihn verliebte.

Man ahnt schon, wie die Sache wieder ausgeht: Immer wenn hohe "göttliche" Damen und Herren sich mit "normalen" Sterblichen einlassen, gibt es ein Unglück.

Man ahnt schon, wie die Sache wieder ausgeht: Immer wenn hohe "göttliche" Damen und Herren sich mit "normalen" Sterblichen einlassen, gibt es ein Unglück.

Adonisröschen

So auch hier: Adonis wurde auf der Jagd von einem wilden Eber zerfetzt. Ob es sich dabei tatsächlich um den die Gestalt eines Ebers angenommenen eifersüchtigen Liebhaber der Aphrodite, den Gott Ares (Mars) gehandelt hat, wurde nie abschließend geklärt. Jedenfalls gab es lautes Wehklagen, Aphrodites Tränen vermischten sich mit dem Blute des Adonis und wo die Tränen hintropften, wuchsen kleine rote Blümchen aus der Erde. Die kennt man noch heute als Adonisröschen, es gibt sie in rot und gelb.

Der Mythos von Venus und Adonis ist möglicherweise uralt und vielleicht aus den orientalischen Vorstellungen um Fruchtbarkeitskult, Große Mutter, Vergehen und Neubeginn der Natur entstanden. Adonis’ Schicksal und Tod beschäftigte viele Künstler. In Shakespeares Gedicht "Venus and Adonis" flucht die Göttin sogar der Liebe: Die, die am stärksten lieben werden am stärksten leiden ... Und der Schriftsteller und Dichter Klabund (1890-1928) schrieb ein unglaublich trauriges Gedicht:

Die Zeit enthüllt die Wahrheit

Der venezianische Bildhauer Antonio Corradini (1668-1752) schuf nicht nur die beiden Kentaurengruppen sondern auch die etwas versteckt*) stehende Skulptur "Die Zeit enthüllt die Wahrheit". Die Skulptur könnte man als Ergänzung zu Pietro Balestras Entführungsgruppe "Die Zeit raubt die Schönheit" betrachten.

*) seit 2019 nicht mehr, s. u.

|

| Neuer Standort 2019: Inzwischen hat die Skulpturengruppe einen neuen Platz im Großen Garten gefunden. Hier lässt sie sich jetzt von allen Seiten betrachten. Chronos (die Zeit) und Veritas (die Wahrheit) sind im Barock und vor allem in der Aufklärung beliebte Motive. "Die Metapher der 'nack- ten Wahrheit' gehört zur aufklärerischen Vernunft und ihrem Herrschaftsan- spruch." (Blumenberg) | |

Für die Darstellung wird das Javascript "Slideshow"

von Andreas Berger verwendet.

|

Die Üppigkeitsvase oder Amor und Psyche

Großer Garten

Von Antonio Corradini stammt auch die sogenannte "Üppigkeitsvase" (um 1720) in der Mittelachse von Palais und Palaisteich im Großen Garten. Die Vase hat dem preußischen König Friedrich II. so gefallen, dass er eine Kopie davon für den Schlosspark Sanssouci anfertigen ließ. Auch die Vase in Dresden ist inzwischen eine Kopie aus Kunstmarmor.

Während die Reliefs am Vasensockel die Taten Alexander des Großen zeigen und so für das Streben nach unvergänglichem Ruhm stehen, stellen der kleine Junge und die geflügelte Schönheit auf dem Rande Amor und Psyche dar, die mit ihrer Geschichte eine alles überwindende Liebe symbolisieren.

|

Psyche war so schön, dass selbst Venus,

die Göttin der Liebe und Schönheit, vor Neid

erblasste. Sie schickte ihren Sohn Amor zu

Psyche, er sollte ihr schaden. Doch Amor verliebte sich in die schöne Königs- tochter und weilte - er ein Gott, sie ein Mensch - nur des Nachts bei ihr. Eines Nachts hielt es Psyche nicht mehr aus, sie MUSSTE ihren Liebsten sehen und zündete die Lampe an... Entsetzt floh Amor. Psyche musste noch viele Prüfungen bestehen, doch am Ende wurde sie gerettet und zur Göttin - Zeus höchstselbst verlieh ihr die Unsterblichkeit. |

||

Für die Darstellung wird das Javascript "Slideshow"

von Andreas Berger verwendet. |

||

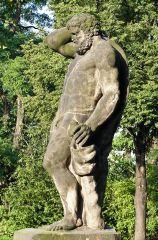

Milon von Kroton

Milon von Kroton, Dresden, Gr. Garten

Sportler kennen die nach Milon von Kroton benannten Trainingsmethoden, die sich durch steigende Belastungen auszeichnen. Wer war dieser Milon? Er war "der erfolgreichste und berühmteste Ringer der Antike, siegte 532-516 v.u.Z. sechsmal bei den Olympischen Spielen und 25mal in den übrigen Nationalspielen. Seine überdurchschnittliche Kraft gab zu zahlreichen Legenden Anlass." (Lex. d. Antike, Leipzig 1971)

Hier kämpft er mit einem Löwen. Was hat es damit auf sich?

Hier kämpft er mit einem Löwen. Was hat es damit auf sich?

...eingeklemmt!

Die originale Marmorskulptur soll der französische Bildhauer Jean Joseph Vinache*) um 1720 geschaffen haben. Sie befindet sich heute geschützt vor der Witterung im Palais im Großen Garten. An der Hauptallee kann man seit April 2021 die Kopie (Kunstmarmorabguss) bewundern.

(*) Andere schreiben die Skulptur Gottfried Knöffler zu, vgl. S. Wilde: … Verschollen! … Vergessen? Das Schicksal zweier Skulpturen Gottfried Knöfflers in Dresden. In: Staatliche Schlösser, Burgen und Gärten Sachsen. Jb. Bd. 12; Dresden 2004, S. 42ff.

Die Legende vom Tod des Milon war in der Barockzeit ein oft gestaltetes Thema: Als bei Baumfällarbeiten der starke Milon den Stamm einfach auseinander reißen wollte, da flutschte der Keil heraus und klemmte ihm eine Hand ein. Dumm gelaufen, noch dazu wo sich jetzt ein Löwe näherte... (in anderen Fassungen sind es Wölfe).

Die Maus sagt:

Milon lebt!

Aber vielleicht war es ja auch ganz anders? Vielleicht so, wie es der tschechische Dichter und Übersetzer Jaroslav Vrchlický (1853-1912) in seinem Gedicht beschreibt:

|

Milon von Kroton

»Gruß, Erde, dir, der Mensch und Tier entsprossen! Der Sonnengott steigt nieder mit den Rossen Von Ost zum West zu dir in Liebessehnen, Zu küssen Perlen Thaues, deine Thränen. Wenn, Mutter, deinen Grund Kentauren schlagen, Der Sturm darüber fährt in wildem Jagen, Erwiderst du mit den erhabnen Chören Von deinen Buchen, Ulmen, Eichen, Föhren, Und für Zeus' Donnerschlag, der laut gefallen, Schickst du empor das Lied der Nachtigallen! Gruß, Erde, dir, der Löwen Nährerin! Fliegst über Thymiane du dahin, Gieb, Biene, ihr, gieb, Amsel, ihr den Gruß, Du Nymphe, badend in dem Thau den Fuß, Du Schnee von Edom, der oft niedersaust, Darüber beutewild der Geier haust, Sein Scepter schwingt geheimnisvolles Grauen – Von Herzen seid gegrüßt, ihr Heimatauen!« So dachte Milon froh, und aus dem Haus Ging er zum grünen Waldesrand hinaus Und nahm das Beil, das wohlgeschärfte, mit. Den Hain durch, über Felsen ging sein Schritt, Bis er hinabgelangt zum ebnen Land, Das breit sich streckt gleich einer braunen Hand. Da pflegten stets die Löwen herzukommen Mit mächtigem Gebrüll, sobald entglommen Am Firmament des Mondes bleiches Licht. Im Sand sah er die Stapfen, tief und dicht. Hier wollt' er stellen seine Löwenfalle. Er wählt die Eiche aus, mit starkem Schalle Fällt dann sein Beil, daß rings die Erde bebt. Dann trifft er noch einmal, und wieder hebt Er auf das Beil. Dann bückt er sich zur Wunde, Die ihren Harzduft sendet in die Runde. Wie er den Arm nun einpreßt in den Spalt, Den Baum entzweizureißen mit Gewalt, Da schließt der Stamm sich plötzlich, und wie Zangen Hält er den Arm von Milon fest gefangen. Vergeblich sucht sich Milon loszuringen. Es hält der Stamm ihn mit gewaltigen Zwingen, Und keine Hoffnung, daß er hier sich rette; Blau wird der Arm von seinem engen Bette. Er reißt und reißt und braucht die ganze Kraft, Der Baumstamm läßt ihn nicht aus seiner Haft, Er sinkt aufs Knie ohnmächtig in das Moos Und klagt der Erde sein entsetzlich Los. Die Sonne brennt hernieder lavaheiß, Das Gras wird unter seinen Lippen weiß, Rings alles stille, und allein den schrillen Gesang ertönen lassen weit die Grillen. So harrt er knieend halb, halb liegend hier Und seufzt und keucht und heult gleich einem Tier, Und flucht in Ohnmacht und in wilder Qual – Und schon sinkt Dämmrung nieder in das Thal. Die Sonn' erlischt, rings webt das heilige Schweigen. Des Mondes Licht beginnt emporzusteigen, Die Zeit, da zu den Quellen ziehn die Leuen. Von fern vernimmt ihr Heulen Milon dräuen Und fühlt schon, der Verzweiflung hingegeben, Die Erde unter ihren Schritten beben. Da rafft er sich noch auf mit aller Macht Und ruft die Klage in des Waldes Nacht: »O Luft, o Erde! Nacht, und ihr, o Götter! Was bin ich, ach? Ein Spielzeug für euch Spötter! Die Ziegen, die verirrt von ihrem Stalle, Sind glücklicher; frei sind die Glieder alle, Sie können fliehen, wenn die Luft erfüllen Der Wölfe Bellen und der Löwen Brüllen – Ich bin ein Sklav; so schlau zu Werk gegangen, Hab' ich mich, Nacht, in deinem Netz verfangen. Was nützt die Stärke mir, der Muskeln Kraft, Der Sehnen Stahl, die Brust, so felsenhaft? Mich hält der Stamm, und frei werd' ich nicht wieder! Der Adler in der Höh' hat sein Gefieder, Im Staub der Vielfuß seine flinken Beine; Die Hilfe sind sie ihm, hat er sonst keine. Der Vogel Schwingen, Flügel die Libelle, Die Wolke jagt dahin, flink eilt die Welle – Nur ich bin hier gefesselt und gekettet, Und keine Hoffnung, daß mich jemand rettet! Was ist mir Pein? Was mir die Hand, die lahm? Was mehr mich schmerzt, mich übergießt mit Scham, Daß jetzt die Leu'n, die ich so leicht gebunden, Die meine Hand so mächtig überwunden, So leichten Kaufs zu meiner Schande kommen, Sich auf mich stürzen bald, von Gier entglommen Und jubelnd heulen – o das schmerzt mich mehr, Als daß der Morgen mir nicht wiederkehr'!« Er schwieg im Schmerz, sein Haupt sank auf die Brust, Und schon durchbricht mit Macht des Dickichts Wust Der Löwen Zug und brüllt, dem Donner gleich. Im Thale wittern sie die Beute gleich Und nahen, auf ihr Opfer loszugehen. Doch als sie den gewalt'gen Milon sehen, Wie er gefangen stirbt in grimmer Pein, Erschrecken sie und halten plötzlich ein Und schleichen stumm – es faßt sie grauenhaft – Zurück zum Wald vor der gebrochnen Kraft. Jaroslav Vrchlický Quelle:https://www.projekt-gutenberg.org/ vrchlick/gedichte/chap115.html |

Für die Darstellung wird das Javascript "Slideshow" von Andreas Berger verwendet.

in den Botanischen Garten