Hintergrundfarbe:

Extras - Figuren und Reliefs in aller Welt

Die Chorschranken der Liebfrauenkirche zu Halberstadt

Die Liebfrauenkirche

Liebfrauenkirche von Osten

Die Liebfrauenkirche in Halberstadt ist eine viertürmige romanische Basilika. Sie schließt den weiten Domplatz nach Westen ab und so hat man einen schönen Blick auf ihre Ostteile. Vom ersten Bau (um 1005 bis 1020) ist noch der Unterbau des Westquerriegels erhalten. 1146 begann ein Neubau nach Hirsauer Schema. Die Liebfrauenkirche ist eine reine Pfeilerbasilika, ein niedersächsischer Stützenwechsel ist nur angedeutet. Noch am 8. April (!) 1945 wurde die Kirche durch das verheerende Bombardement Halberstadts schwer beschädigt. Doch davon merkt der ahnungslose Tourist heute nichts mehr. Aber wenn er jetzt hier einfach weitergeht, dann verpasst er ein absolutes Highlight der romanischen Bildhauerkunst, dass sich im Innern der Kirche verbirgt: die Chorschranken!

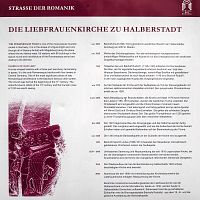

Informationstafel: Die Liebfrauenkirche zu Halberstadt

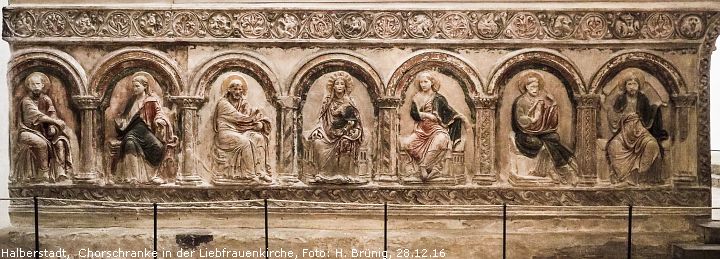

Die Chorschranken

"Die Chorschranken gehören zu den großartigsten Bildwerken der deutschen Spätromanik um 1200. Die Figuren sind in Stuck gearbeitet und tragen Reste der originalen (Farb-) Fassung. Jeweils sechs Apostel flankieren an der Südschranke Maria und an der Nordschranke Christus.

Südliche Chorschranke, v.l.n.r.: Jakobus d. Ä., Philippus, Jakobus d. J., Maria, Johannes, Simon, Judas Thaddäus

Die in Arkaden sitzenden Figuren zeigen unterschiedliche Haltungen und Bewegungen. Sich überschneidende Gliedmaßen erzeugen bereits eine räumliche Tiefe. Alle Apostel sind in einem Disput begriffen. Sie gelten als Zeugen des Wirkens und der Auferstehung Christi. Um die Lehre Jesu zu verkünden, gingen sie hinaus in die Welt und gründeten die ersten christlichen Gemeinden.

Einem unbekannten Künstler ist es mit hoher Meisterschaft gelungen, ein formales und inhaltliches Spannungsfeld zu schaffen, das wegführt von der starren Typisierung des Körperhaften zur Individualisierung des Menschen als lebendigem, geistigem Wesen. So gesehen sind die Chorschranken auch ein besonderes Kunstwerk am Beginn des Übergangs von der Romanik zur Gotik."

Einem unbekannten Künstler ist es mit hoher Meisterschaft gelungen, ein formales und inhaltliches Spannungsfeld zu schaffen, das wegführt von der starren Typisierung des Körperhaften zur Individualisierung des Menschen als lebendigem, geistigem Wesen. So gesehen sind die Chorschranken auch ein besonderes Kunstwerk am Beginn des Übergangs von der Romanik zur Gotik."

Textquelle: Spendeneintrittskarte zur Besichtigung der Chorschranken

Nördliche Chorschranke, v.l.n.r.: Mathias, Bartholomäus, Petrus, Christus, Andreas, Matthäus, (Thomas - nicht auf dem Bild)

Die Figuren der Chorschranken in der Liebfrauenkirche zu Halberstadt gehören unstrittig zu den Höhepunkten der deutschen Spätromanik. Doch was macht sie zu solchen Meisterwerken? Lesen sie hier, was Georg Piltz dazu schreibt:

Mathias

Bartholomäus

"Wer die Apostel an den Chorschranken (...) betrachtet, diese in jeder Beziehung wahrhaft klassischen Gestalten, der stellt sich unwillkürlich die Frage: Woher hat es der Meister? Gebilde wie diese entstehen nicht im luftleeren Raum des 'reinen' Gedankens. Wer der Stuckmasse so kühn zu Leibe geht, wie es der unbekannte Halberstädter tat, bewegt sich in der Regel auf gesichertem Boden. Das bedeutet: Sein Werk ist Ergebnis einer Entwicklungsreihe, die hier einen ihrer Höhepunkte erreicht.

(...)

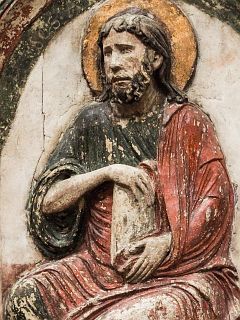

Petrus

Christus

(Doch selbst wenn der Meister von niederrheinischen oder byzantinischen Kleinkunstwerken) beeinflusst worden ist, (...) so bleibt seine Tat doch etwas Einmaliges und Unerhörtes, denn welche Kühnheit des Gedankens, welch eine Sicherheit des Könnens gehörten allein dazu, das bisher nur im kleinen Format Vorhandene in ein nahezu lebensgroßes Format zu übertragen! Nur ein Genie konnte eine solche Tat vollbringen, nur ein zutiefst schöpferischer Geist es wagen, den widerstrebenden Stoff mit so gewaltigem Griff zu formen und zu kneten.

Matthäus

Thomas

Nicht alle Apostel sind eigenhändige Arbeiten des Meisters. Die Werkstatt, an deren Spitze er stand, beschäftigte auch weniger begabte Gehilfen, die den Stil des Meisters nachahmten, ohne seine Genialität zu besitzen. So ist die Qualität der Werke unterschiedlich, wobei allerdings hinzugefügt werden muss, dass auch die geringeren Arbeiten noch weit über dem Durchschnitt liegen. Zu den Gestalten, die der Meister mit eigener Hand geschaffen hat, gehört (...) der Andreas an der nördlichen Chorschranke. Es lohnt sich, bei diesem Apostel ein wenig zu verweilen.

Andreas, Detail

Andreas, Detail

Betrachten wir zunächst einmal seine Haltung: Er sitzt, wie die übrigen, auf einem kleinen Podest, und zwar nicht frontal, sondern mit einer deutlichen Körperdrehung nach (rechts). Das (linke) Bein stößt weit in den Raum vor, sein (rechtes) ist angezogen derart, dass sich die Sohle des (rechten) Fußes nach außen kehrt. Aber die (Rechts)wendung nimmt nach oben hin ab, Brust und Schultern sind bei weitem nicht so stark gedreht wie der Unterkörper, und der Kopf blickt nach halb(rechts), statt nach (rechts). So ist die Körperhaltung von einem leisen Spiel der Gegensätze bestimmt, von einem Sichregen und Sichbewegen in den Gelenken, einer Geschmeidigkeit, die vordem unbekannt war. Man beachte auch, wie sich der (linke) Arm unter dem Stoff abzeichnet und wie elegant die (rechte) Hand das Buch umklammert.

Andreas

Es gehört zu den Eigentümlichkeiten der spätromanischen Bildhauerkunst, dass Körper und Gewand einander nicht ergänzen, sondern zueinander in einem Widerspruch stehen, der mehr oder minder deutlich in Erscheinung tritt. Die Haltung des Andreas ist bei aller Geschmeidigkeit doch ruhig, gemessen und würdevoll; sein Gewand aber fließt und staut sich, strudelt und wellt sich in unaufhörlichem Wechsel, als ob es von einem Eigenleben beseelt wäre. Es strömt vom (rechten) Oberschenkel herab, brandet gegen den (linken) an und fließt in breiter Bahn zur Erde nieder. Es kräuselt sich, es bewegt sich im Kreise, schmiegt sich an, flattert, als ob ein leichter Windstoß es zauste, es schwingt und schweift, wirbelt und wogt. Stets ist der Meister auf eine melodische Linienführung bedacht. Man spürt, wie sehr das gleichsame Spiel der Faltenzüge seine Phantasie beschäftigt hat.

Der Betrachter erinnert sich unwillkürlich des karolingischen Christus in der Herrlichkeit (Elfenbeintafel, 9.-10. Jh., Berliner Museen), trotz des zeitlichen Abstandes, der die beiden Gebilde voneinander trennt. Eines haben sie jedenfalls gemeinsam: Sie umschließen Gegensätze, und diese Gegensätze erzeugen jene Spannungen, die den Wert der karolingischen wie der spätromanischen Schöpfung ausmachen.

(...)Der Betrachter erinnert sich unwillkürlich des karolingischen Christus in der Herrlichkeit (Elfenbeintafel, 9.-10. Jh., Berliner Museen), trotz des zeitlichen Abstandes, der die beiden Gebilde voneinander trennt. Eines haben sie jedenfalls gemeinsam: Sie umschließen Gegensätze, und diese Gegensätze erzeugen jene Spannungen, die den Wert der karolingischen wie der spätromanischen Schöpfung ausmachen.

Jakobus d. Ä.

Philippus

Jakobus d. J.

Es ist (hier) nicht möglich, alle Arbeiten der Halberstädter Werkstatt so ausführlich zu besprechen, wie sie es eigentlich verdienen. So müssen wir uns damit begnügen, eine weitere Gestalt auszuwählen und näher zu betrachten, auch sie vermutlich eine eigenhändige Schöpfung des Meisters: die Muttergottes an der südlichen Chorschranke. Wenn man bedenkt, dass es nur vierzig Jahre sind, welche die Halberstädter Maria von der götzenhaft starren Stuckmadonna im Erfurter Dom (siehe unten-hb) trennen, so kann man ermessen, wie gewaltig der Umschwung war, der sich im Laufe einer einzigen Generation vollzogen hatte.

Maria

Vergleichen Sie mit der Madonna

(weiter unten) im Erfurter Dom!

Die weltferne Feierlichkeit ist einer lebensnahen Menschlichkeit gewichen, die Strenge der Lieblichkeit. Das Gewand fällt in großen, nahezu parallel laufenden Faltenzügen zum Schoß und von dort weiter zu den Füßen herab. Die Körperformen - Brust, Bauch, Hüfte usw. - treten noch nicht hervor, sie verschwinden unter den Stoffbahnen. Aber sie sind doch schon vorhanden, wenn auch nur in allgemeiner Form, als schwellende Körperlichkeit. Wundervoll die linke Hand, die am Gewand zu zupfen scheint, der Kopf, der so fest auf Hals und Schultern sitzt, in dem sich königliches Selbstbewusstsein und mädchenhafte Scheu widerspiegeln; wundervoll, weil auch hier das Menschliche überwiegt und das 'Ideal', das sich einst so selbstherrlich gebärdete, in Natur aufgelöst ist."

-------------------

Judas Thaddäus

Simon

Johannes

Textpassage (leicht verändert) übernommen aus:

Georg Piltz: Deutsche Bildhauerkunst

Verlag Neues Leben, Berlin 1962

-------------------Georg Piltz: Deutsche Bildhauerkunst

Verlag Neues Leben, Berlin 1962

Bleibt noch zu bemerken, dass die südliche Chorschranke mit Maria die weitaus freundlichere (Sonnen-) Seite ist: Hier versammeln sich um die Madonna mehr die jugendlichen Apostel, während auf der ernsten Nordseite bei Christus die bärtigen weisen alten Männer überwiegen...

Exkurs

Georg Piltz:

Charakterzüge der deutschen Spätromanik

Erfurt, Madonna im Dom

Erfurt, Madonna im Dom

"Was die erste Hälfte des 13. Jahrhunderts von anderen Epochen der deutschen Kunstgeschichte unterscheidet, ist die Tatsache, dass verschiedene Entwicklungslinien nebeneinander laufen oder sich sogar überkreuzen. In der ersten Linie, von der im folgenden Absatz die Rede sein soll, vollendet sich die deutsche Romanik. Die zweite geht von französischen Anregungen aus; zu ihr gehören solche Werke wie die Straßburger Synagoge, der Bamberger Reiter und die Naumburger Stifterfiguren. Aber nicht nur die zweite, sondern auch die erste führt zu Leistungen, die klassisch genannt werden dürfen; klassisch im Sinne einer vollkommenen Übereinstimmung von Wollen und Können. Die Verwandlung des hochromanisch Starren ins spätromanisch Lebendige, die Auflösung des altertümlich Strengen und seine Verkehrung ins Bewegte, individuell Charakteristische, gehören zu den großartigsten Schauspielen der gesamten deutschen Kunstentwicklung. Will man die Höhe ermessen, die von deutsch-romanischen Meistern im Laufe weniger Jahrzehnte erreicht worden ist, so genügt es, auf Werke wie die Propheten an den Bamberger Chorschranken oder die --> Goldene Pforte am Freiberger Dom hinzuweisen.

(...)

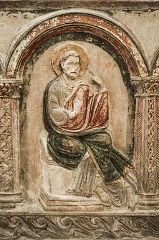

Gröningen (jetzt Berlin), Christus

Halberstadt, Philippus

Es ist hochinteressant, ein um 1170 entstandenes Werk, etwa den Gröninger Christus, und ein anderes vom Anfang des 13. Jahrhunderts, zum Beispiel den Apostel Philippus aus der Halberstädter Liebfrauenkirche, miteinander zu vergleichen, doppelt interessant, wenn beide, wie hier, derselben Kunstlandschaft entstammen. Es zeigt sich, dass die Kunst einen großen Schritt nach vorn getan hat, aber auch, dass beide Gebilde trotz aller Fortschritte eng miteinander verwandt sind. Ihr Verwandtschaftsverhältnis gleicht dem eines Vaters zu seinem Sohn; eines Vaters, der ein wenig steif geworden ist, zu seinem Sohn, der in der Vollkraft seines Lebens steht. Betrachten wir doch einmal das Sitzmotiv und die Gewandführung: Der Halberstädter Philippus sitzt viel natürlicher, viel bequemer als der Gröninger Christus, nicht mehr, wie dieser, streng frontal, sondern locker und beweglich in den Hüften; sein rechtes Bein ist zurückgestellt, sein Oberkörper leicht nach links gedreht. Dafür ähneln sich die Gewänder mitunter in geradezu verblüffender Weise: Auch beim Philippus sind die Faltenzüge in wirbelnde, kreisende Bewegung versetzt, in eine Bewegung ohne Zweck und Ziel, die sich am linken Knie besonders deutlich ausprägt. Aber die einzelnen Gewandformen haben eine größere Fülle, eine größere Geschmeidigkeit, auch einen größeren Reichtum als die des älteren Werkes.

Halberstadt, Johannes

Geschmeidigkeit der Faltenzüge und Beweglichkeit der Gliedmaßen, die sich zuweilen bis zum tänzerisch Beschwingten steigert, gehören ebenso zu den Wesenszügen der spätromanischen Bildwerke wie jenes Streben nach Lebenswahrheit, für das Philippus gleichfalls Zeugnis ablegt. Es besteht kein Zweifel: Der Meister hat sich in der Natur umgesehen, bevor er den Spachtel ansetzte, um die Stuckmasse zu formen. Der Kopf des Apostels ist, wenn auch nicht Porträt, so doch eine Kombination verschiedener lebenswahrer Züge, für die es in der vorangehenden Epoche kein Beispiel gibt. Auch von der byzantinischen Kunst trennt ihn eine ganze Welt. Jugendliche Frische und feierliche Gemessenheit sind hier in wunderbarer Weise miteinander in Einklang gebracht, und das Ergebnis ist ein Haupt, so prall in der Fülle seiner Formen, so prachtvoll in seiner sprühenden Lebendigkeit, dass sich der Betrachter im Innersten ergriffen fühlt. Und doch: Das Werkzeug lag dem Meister noch genauso in der Hand wie jenem, der den Gröninger Christus geschaffen hat. Was den Halberstädter mit dem Gröninger Meister verbindet, ist mindestens ebenso stark wie das, was ihn von diesem trennt. Der ältere könnte der Lehrer des jüngeren gewesen sein: Selbst in einem solchen Falle wäre es dem jüngeren kraft seines weltoffenen Sinnes möglich gewesen, über die Tradition hinauszuwachsen und sie so zu vollenden."

--------------------------Textpassage übernommen aus:

Georg Piltz: Deutsche Bildhauerkunst, Verlag Neues Leben, Berlin 1962

Georg Piltz: Deutsche Bildhauerkunst, Verlag Neues Leben, Berlin 1962

zum Grabmal der Henneberger Grafen in Römhild